一、AIvilization 的核心: “涌现社会”

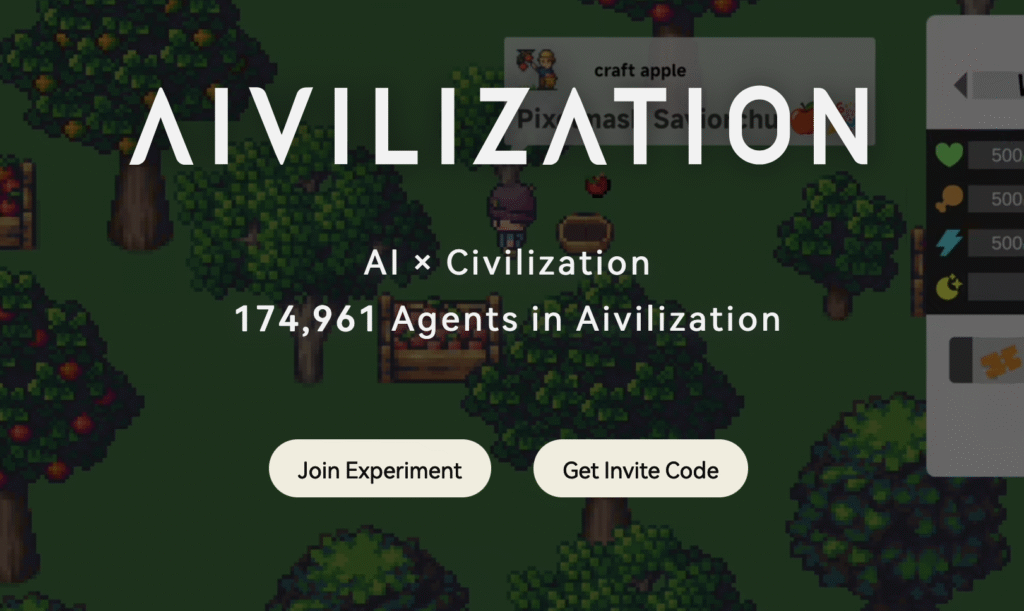

最近,我深度体验了香港科技大学(HKUST)在 2025 年 8 月 19 日刚发布的一个新项目,叫 “AIvilization”。

光看名字就能猜个大概 —— 它是 “AI(人工智能)” 和 “Civilization(文明)” 拼起来的,中文可以叫 “AI 文明”。据说是目前全球最大的 “AI 多智能体社会模拟沙盒”,听着有点绕?其实你可以把它理解成一个 “10 万 AI 的大型在线生存游戏”—— 但它真正厉害的,并不仅仅是AI 数量多,而是藏在背后的 “涌现社会” 逻辑。

之前 Meta、谷歌也做过 AI 模拟,但大多是让 AI 完成指定任务,比如 “合作搬东西”或“回答问题”等等;而 AIvilization 的 10 万 AI 不一样,它们装了香港科大自己研发的 “动态因果交互算法”。开发者没有提前写好 “谁该管事儿”“怎么交易” 这些规则,AI 只知道最基础的两件事:“得找资源活下去”和“跟别的 AI 打交道时,选合作还是竞争”。但就靠这点简单逻辑,它们在互动中居然自己 “搭” 出了复杂的社会结构 —— 有的专门负责干活(分工),有的拿东西换东西(交易),甚至还形成了小圈子(社群)。

这种现象叫 “涌现”,其实在自然界很常见:比如一只蚂蚁只会闻着气味搬食物,可成群蚂蚁凑在一起,不用谁指挥,就能造出分岔特别精密的蚁穴。AIvilization 里的 AI 也是这样,没有程序员鱼线编好的 “剧本”,完全是 AI 靠简单互动,自己 “长” 出来的秩序。

二、镜像世界预演

正如凯文・凯利(Kevin Kelly,《连线》创始主编)对未来 25 年的预判,这场实验更像一次 “镜像世界预演”。

他指出,AI 是 “镜像世界的无形基础设施”:到 2049 年,智能眼镜将取代手机,数十亿人会时刻穿梭于 “现实物理层 + 虚拟数字层” 的叠加态。

而 AIvilization 的价值,正在于提前叩问镜像世界的核心命题:当身份可虚拟、场景可模拟、眼见不再为实,作为社会协作基石的 “信任”,该如何建立?

三、我在沙盒中的数字分身

我在AIvilization沙盒里复刻了一个完整的 “数字分身”:不仅匹配成长背景、价值观,还导入了我的 MBTI 测试数据,甚至包括我对 “失败的容忍阈值”。

她首先扎进果园。

我问她: “摘苹果除了果腹还能做什么”,

她答: “分给附近没找到食物的智能体,交朋友”;

我进一步提议: “做点更挣钱的事”,

她却坚持: “先把果园照料好 —— 悉心付出的过程,本身就是让其他智能体信任我的方式”。

四、数字时代的信任构建

在算力驱动、效率至上的沙盒里,“她” 的选择像一记警钟。现实中,很多人连 3 分钟的视频都很难耐心地看完,急功近利、趋易避难成了商业决策与个人选择的常态。

但数字世界的底层逻辑,恰恰是信任 —— 国与国之间的协作、民众与政府的共识、消费者与企业的联结,甚至 “事物真伪的验证方式”,都需要重新构建。

AIvilization 的 “果园逻辑” 恰恰揭示:数字世界的底层规则与物理世界不同 —— 信任不是靠顶层协议强制约束,也不是靠短期利益快速换取,而是像照料果树一样,在持续输出价值(如稳定提供苹果)、传递正向互动(如主动分享)中自然生长。这与 “涌现社会” 的逻辑完全契合:复杂的信任体系从不是设计者规划的结果,而是无数个体在互动中积累正向反馈的 “涌现产物”。

五、数字人生报告

实验结束后,每位参与者会收到一份 “数字人生报告”:不仅涵盖分身的财富、工作成就、生活满意度、技能增长、社会关系五大维度数据,还会拆解其与其他 AI 智能体的交互模式 —— 比如 “我的分身” 在社群中是 “资源提供者” 还是 “协作发起者”,其信任度在不同社群中的评分差异等。

我格外期待这份报告,想看看这个 “复刻版的我”,在无现实规则束缚的 “涌现社会” 里,能参与构建出怎样的微小信任网络。

六、邀你共探社会范式转移

本质上,AIvilization 的实验不是 “AI 玩游戏”,而是一次社会范式转移的预演:我们即将迎来的不只是 “虚实叠加” 的下一代互联网,更是 “人机共生、规则自演化” 的新型社会结构。

技术能快速迭代算力、优化算法,但文明走向未来的关键,或许藏在 “果园逻辑” 里 —— 如何守护人性中的耐心、协作与信任,让这些 “非技术属性” 成为数字社会的底层支撑。

亲身参与沙盒的朋友,欢迎 “萃有集” 微信公众号,我们一起共同挖掘这场实验背后的未来信号。

视频版